Für Windows ist »Moons of Madness« bereits stilecht zu Halloween 2019 erschienen. Jetzt endlich gibt es das Spiel auch für Xbox und Playstation 4. Für Arno Görgen Grund genug, sich das Spiel etwas genauer anzuschauen. Das große Vorbild für das Spiel sind die Romane von H.P. Lovecraft. Kann sich das The Secret World-Spinoff mit seinem großen Vorbild messen?

Science Fiction und Horror – diese Kombination kann auf eine lange Tradition von großartigen Büchern, Filmen und Spielen zurückschauen. Angefangen bei Mary Shelleys »Frankenstein« über Ridley Scotts »Alien« bis hin zu Frictional Games‘ »Soma«. Was allen gemeinsam ist: Sie ermöglichen philosophische Reflexionen über die Natur des Menschen und sein Verhältnis zu Natur und Technik. Regelmäßig überschreitet er die Grenzen des Körpers, des Geistes, der Moral und/oder der Zivilisation. Zuschauer, Leser oder Spieler werden hingegen mit den Grenzen ihrer eigenen Erwartungen konfrontiert. Natürlich wird es mit jedem Spiel schwieriger, einen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. In aller Deutlichkeit scheitert daran letztlich auch »Moons of Madness«, das Survival- und Exploration-Horror Game aus der Feder des norwegischen Indie-Studios RockPocket Games.

Doch der Reihe nach. Schon der Einstieg in »Moons of Madness« lässt – zunächst im positiven Sinne – nichts Gutes ahnen. Als Shane Newehart wachen wir in einem Quartier einer Forschungsstation auf dem Mars auf. Die Station ist verlassen und von merkwürdigen tumorartigen Wucherungen überdeckt. Im Forschungslabor finden wir schließlich einen Geburtstagskuchen mitsamt Luftballons und brennenden Kerzen. Noch bevor man »The cake is a lie!« schreien kann, wird man schon von einer gespenstisch aussehenden Frau angegriffen.

Cut.

Shane Newehart wacht in seinem Quartier in einer Forschungsstation auf dem Mars auf. Diesmal wirklich. Die Station wirkt verlassen. Dass dem nicht so ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht.

Stattdessen muss man zunächst kleine Aufgaben und Rätsel bewältigen, darunter das Neuausrichten einer Solaranlage, mit der die Stromversorgung sichergestellt wird. Kleinigkeiten eben. Erst nach und nach schleichen sich Hinweise ein, dass irgendetwas so ganz und gar nicht stimmt.

Vermeintliche Halluzinationen nehmen zu und wir beginnen Stimmen zu hören. Das Treibhaus der Station wird von Wasser geflutet und schwarze, riesige Ranken wuchern im ganzen Bereich. Wir werden von einem Monster angegriffen, allerdings geht alles so schnell, dass man es nicht wirklich erkennen kann.

Im Rahmen seiner relativ kurzen Spieldauer von acht bis zehn Stunden ist lange Zeit nicht ganz klar, wohin das Spiel eigentlich will. »Moons of Madness« spinnt letztlich eine Geschichte, die ihren Anfang in der »Hard Science Fiction« nimmt und direkt im kosmischen Horror H.P. Lovecrafts landet. Auf dem Papier liest sich dieser Ansatz erst einmal extrem spannend. Leider schafft es »Moons of Madness« nicht, das Versprechen eines neuen Blicks auf das Genre SciFi-Horror einzuhalten.

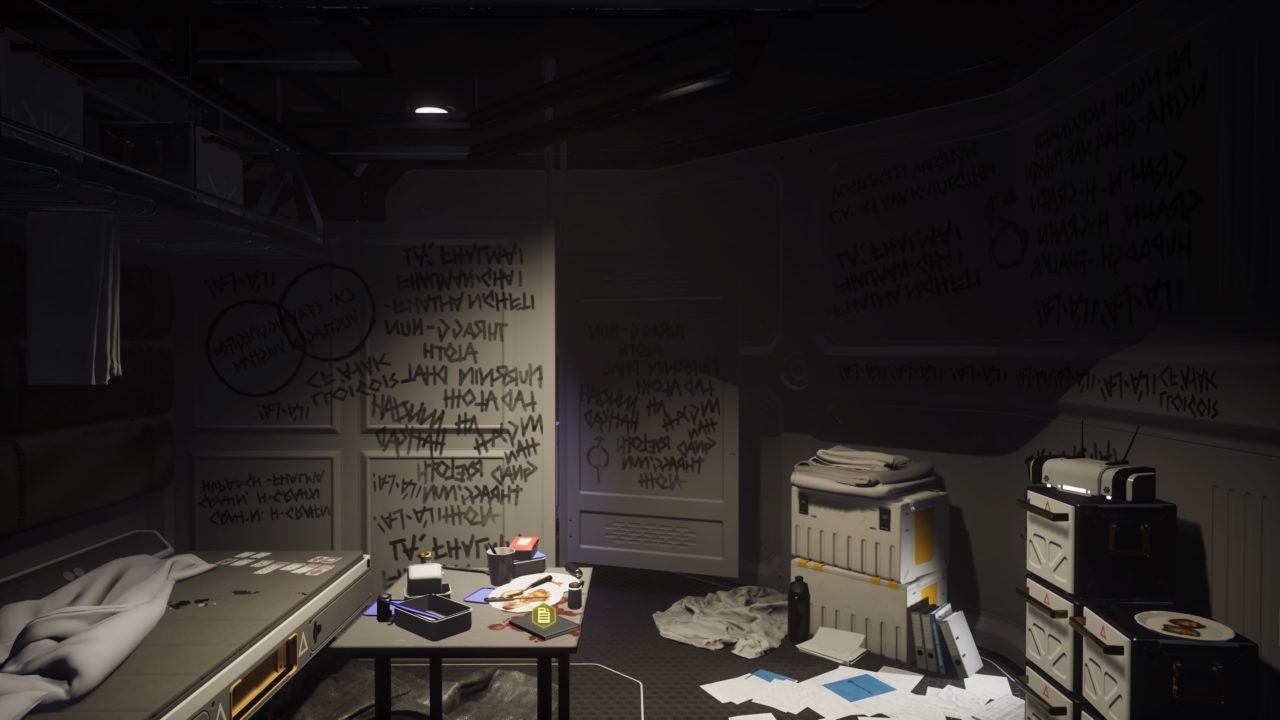

Das Gameplay hat man in ähnlicher Form schon zu oft gesehen: überwiegend als Walking Simulator konstruiert, lädt das Spiel ein, das zu lesen, was der amerikanische Medienwissenschaftler Henry Jenkins einst als »embedded narrative« bezeichnet hat. Also all die kleinen in die Spielwelt eingelassenen Versatzstücke, die den Spieler*innen erst ein organisches Gewordensein der Welt suggerieren. Allerdings wirken diese Elemente hier eben nicht organisch, sondern überkonstruiert: alles ist exakt so platziert, dass der Spieler darüber stolpern muss. Die Informationen sind dabei zu dicht und gewollt geschrieben, um eine Welt außerhalb der Geschichte/Blase um Shane Newehart bilden zu können.

Die Qualität des Designs der Spielwelt variiert teilweise erheblich, auf mit viel Liebe zum Detail gestaltete Räume folgen zu oft hingeschlunzte Levelabschnitte, die vor zehn Jahren vielleicht aufregend gewesen wären, nun aber nur noch altbacken wirken. Auch die wenigen sichtbaren NPCs sind etwas lieb- und mutlos konstruiert und wirken dadurch einfach unglaubwürdig. Positiv hervorheben muss man zwar die guten Sprecher, aber auch hier fällt »Moons of Madness« durch ein fehlendes Gefühl für das große Ganze auf. Das Timing und das Zusammenspiel von Gameplay, Spielsituation und Voice Acting ist merkwürdig schief. Beispiel: Shane erschreckt sich oft und schreit oder kommentiert den Schrecken im Anschluss. Allerdings tut er dies mit einer solchen Verzögerung, dass die entsprechenden Situationen oft unfreiwillig komisch wirken. Apropos: wenn der Horror fast ausschließlich über Jump-Scares anstatt über die Story oder die Atmosphäre zustande kommt, dann zeigt das ein grundsätzliches und fundamentales Problem des Spiels: bereits in der Entwicklungsphase scheint bei RockPocket Games ein tieferliegendes Verständnis für die Erschaffung eines wahrhaftigen Schreckensszenarios gefehlt zu haben.

Die Rätsel sind wiederum zu leicht, so dass das spielerische Element verloren geht. Dort wo etwas nicht ganz klar erscheint, sind die verstreuten Hinweise so eindeutig verteilt, dass der Spieler keinerlei Anstrengung zur Lösung des Rätsels aufbringen muss. Wenn wir beispielsweise an einer Stelle eine Steuerungskonsole bedienen sollen und Shane als erstes murmelt, dass ALLE Anzeigen grün sein müssen, dann unterfordert das die Spieler*innen. Etwas mehr Liebe in die Konstruktion der Rätsel wäre also auch hier angebracht gewesen.

Schließlich, und hier komme ich auf meine Einleitung zurück, fehlt »Moons of Madness«– indem es so lustlos gestaltet wirkt – nicht nur das Herz, sondern auch das Hirn: Es verlässt sich zu sehr auf den lovecraftschen Cthulhu-Mythos, ohne eine eigene Identität zu entwickeln. Die Existenz einer Welt, die jeglichen Anthropozentrismus ad absurdum führt, wird mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis genommen. Auch wenn der Horror existenziell sein soll, fühlt er sich zu keinem Augenblick so an. Viele Themen schneidet »Moons« nur an: etwa das neoliberale Streben des bösen Orochi-Konzerns nach immer mehr Macht, die Frage der ethischen Grenzen von Wissenschaft und das Verhältnis von Technik und Mensch. All diese Themen haben im Einzelnen bereits ganze Spiele füllen können, in »Moons of Madness« reicht es nur zu einer verwaschenen Fußnote. Ein engerer Fokus und eine Reduktion auf ein Thema, dieses dafür mit Inbrunst aufbereitet, hätte aus dem Spiel einen Klassiker machen können.

Klar: »Moons of Madness« ist kein AAA-Titel. Das muss es auch gar nicht sein. Im Gegenteil sind meine Erwartungen an solche kleinen Titel oft höher, weil ich hier mehr Herzblut erwarte als beim 23. »Call of Duty«-Ableger. Genau daran krankt aber »Moons«. Ein schlechtes Spiel ist es sicher nicht, ein gutes leider ebenso wenig. Vermutlich, und das tut wegen des verspielten Potenzials am meisten weh, werde ich mich in einem Jahr kaum noch an das Spiel erinnern.